Geografie virali

Come la pandemia ha obbligato a ripensare i canoni del tempo, e soprattutto dello spazio

Nel continuo protrarsi di questa emergenza – che pare perdere proprio quel carattere emergenziale – e in questo dilatarsi del tempo, ciò che sembra ancora occultarsi è una riflessione sullo spazio. Una ricerca che si interroghi sul luogo proprio di questo nemico invisibile, nell’abusata e datata metafora bellica che in queste settimane risuona nei discorsi intorno al covid-19. È assente dunque un interrogarsi sulla spazialità che vada al di là delle relazioni umane e politiche che, come è da sempre noto, mettono in contatto e connettono le regioni del mondo. Bisognerebbe forse pensare ad una spazialità totalmente altra da quella umana e dalla geografia che questa traccia. A una geografia virale.

Fin da quando le prime notizie relative all’allora virus di Wuhan (o semplicemente coronavirus) sono venute fuori, qui in Italia e anche altrove il discorso si è imposto intorno a due categorie spaziali, e geografiche, fondamentali. Dentro e fuori, o lontano e vicino se vogliamo. Intorno a questo dualismo, mi pare, l’intero discorso si è sviluppato, anche quando il virus si è fatto sempre più interno e più nostro, dunque appunto sempre più vicino. Quando era soltanto un focolaio, un punto localizzabile su di una mappa, era possibile definire una distanza tra l’esteriorità, lontana, e l’interno, prossimo ma non ancora restrittivo.

Tutt’ora la retorica della casa, di questo interno protettivo, di questo “qui” in cui restare, si impone ripetendosi. Ignorando forse il vero significato dell’abitare, dell’abitazione e del luogo fatto proprio. Una retorica che si fa segno dell’inadeguatezza di quel dualismo dicotomico che deve ogni volta ridefinirsi, ogni volta riadattarsi muovendosi da un piano globale a uno profondamente locale.

Potremmo pensare a due forme alternative di spazialità: da un lato una spazialità della misura, quella della distanza di sicurezza, quantificabile seppur in modo sempre impreciso, e del limite. Quella delle quattro mura in cui le nostre giornate sono confinate in questi giorni di emergenza, dello spazio che si comprime nel confronto con un tempo che sembra dilatarsi enormemente. Quella, ancora, del venir meno dello spazio altro, esterno, del luogo non proprio. Questa è però anche la spazialità di una certa prossimità, del contatto identificato al contagio. Sia che del contatto si abbia paura in quanto rischio (come possibilità del contagio), sia che del contatto si abbia nostalgia, quando una distanza eccezionale ne nega la possibilità stessa.

Ma potremmo anche pensare ad una spazialità della relazione, che è ancora una spazialità del contatto, certo, ma che dovrebbe essere concepita al di là della distanza che divide. E tuttavia questo spazio relazionale, che pure sembra reggere nel guardare alle relazioni umane e politiche, sembra venir meno nel guardare allo spazio del virus, alla sua geografia. Uno spazio striato, il primo, e uno spazio liscio invece il secondo, citando qui la nota differenza delineata da Deleuze e Guattari.

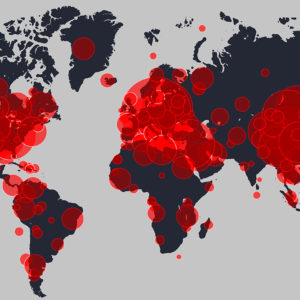

Non possiamo sicuramente pensare ad una geografia del virus seguendo una griglia fatta di distanze, punti e misure. Con il passare del tempo, l’infezione ha perso una sua localizzazione geografica. Ha azzerato le distanze che sembravano separare una regione del mondo dall’altra. Ha rimarcato quel carattere globale che è proprio della contemporaneità. Ha invalidato, ancora una volta, una visione classica della geografia, del mondo e del suo spazio. Lasciando però intatta una visione relazionale, profondamente umana, che sembra tutt’oggi adatta a spiegare quella stessa spazialità.

Viene meno la possibilità di tracciare un atlante, fondato su una griglia geometrica e su una spazialità isotropa, del virus e delle sue linee di diffusione. Mentre sembra restare in piedi una cartografia dell’isolario – come definito dal geografo Franco Farinelli – in cui le parti assumono una propria specificità, una unità di misura immanente che può solo creare relazioni con l’alterità, senza poter mai sottoporre questa alle proprie categorie spaziali, oltre che sociali, politiche ed economiche.

Il paradigma della complessità, che tenta di pensare la molteplicità dei livelli che nella contemporaneità entrano in gioco, si articola proprio attorno a quel concetto di relazione che è appena venuto fuori. Non una relazione della distanza e dei punti ma dell’evento, del contatto e della reciproca alterazione. Una relazionalità, questa, che sembra valere anche nel ragionamento sui processi di movimento e spostamento del virus. Ma uno degli elementi che il ragionamento intorno alla relazionalità evenemenziale sembra tenere con sé, ereditandolo direttamente dalla visione moderna dello spazio, è la possibilità di determinare il percorso che, prima dell’evento e intorno a questo, puntuale si struttura.

La relazione, il contatto evenemenziale, illumina il percorso dietro di sé, e potenzialmente anche quello davanti a sé. Rende tangibile quell’intreccio globale tra elementi culturali, economici e politici che – secondo Jean-Luc Nancy – si destabilizza ogni qual volta si verifica un evento catastrofico, anche se localizzabile puntualmente in una specifica regione dello spazio.

Pensare lo spazio come relazionale significa dunque pensare quella stessa possibilità di tracciare percorsi, conoscitivi in primo luogo, atti a definire una possibile geografia del virus. Il suo spazio diventato ormai epidemia è proprio questo ambito relazionale nel quale si definiscono vettori di diffusione; ancora una volta, si può rispondere definendo, e dunque chiudendo o negando, confini e connessioni. E tuttavia, come in parte abbiamo già visto, se l’infezione ha una caratteristica è quella di negare la propria spazialità, e insieme la propria temporalità, e dunque la stessa tracciabilità di tappe e direttrici dei suoi spostamenti.

Il virus nasconde e nega il proprio tempo ed il proprio spazio, chiariamolo, in un particolare rimando tra l’uno e l’altro. Nega il suo spazio manifestandosi in un tempo altro rispetto al proprio movimento locale. Occulta cioè il suo luogo di provenienza, e anche quello di arrivo. Nega tanto l’origine quanto il fine.

Nega altresì il suo tempo, moltiplicando i suoi spazi, le vie d’accesso, le relazioni. Nega il proprio inizio, la propria origine, ancora, lasciando che essa si perda.

La spasmodica ricerca dell’origine, tanto temporale quanto locale, ha disegnato infatti un percorso tutt’altro che lineare La ricerca del cosiddetto paziente zero, nella sua relazione con il luogo di provenienza del virus, non ha portato a grandi risultati e, laddove si è trovata una possibile linea di diffusione, è sempre stata in ritardo rispetto alla diffusione del virus stesso. Nel momento in cui è stata individuata un’origine, certo locale, il contagio si era già presentato come pandemico. E la pandemia, a differenza dell’epidemia, si caratterizza proprio per la sua indipendenza da quell’evento primo, quel passaggio o quella relazione che ha portato il virus al suo stesso manifestarsi.

Il concetto di pandemia definisce proprio il moltiplicarsi dell’origine, il suo disseminarsi e dunque la contaminazione o il contagio diffuso che ne derivano. E da un punto di vista prettamente spaziale questo disseminarsi appare come un moltiplicarsi dei luoghi originari, dei focolai di trasmissione. Focolai che, proprio in virtù del loro disseminarsi, non assumono più il ruolo di punti o aree, geometricamente e geograficamente definibili e tracciabili. Ma divengono luoghi fuori posto, eccedenti e intrusivi, privi di relazioni, in cui piuttosto che spostarsi il virale appare, sbuca, fora lo spazio. Lo frequenta senza mai prendere posizione se non quando, contagiando, nega sé stesso prendendo possesso di ciò che è per esso alterità. Il virus inoltre – e questo è qualcosa di cui forse ancora si parla troppo poco – nega le sue posizioni e le relazioni instaurate nella possibilità stessa di sparire e ritornare in luoghi puntuali definibili dalla geografia classica, quella che definisce la spazialità nella semplice presenza della comunità umana. La possibilità di un’ondata di ritorno è totalmente indipendente dal localizzarsi precedente della stessa viralità: può anzi prendere posizione laddove già una posizione era stata presa, ma può anche ripercorrere gli stessi percorsi e le stesse relazioni precedentemente tracciate.

L’invisibilità, piuttosto che essere la cifra di un nemico, è data proprio dalla capacità, tutta spaziale, del virus di presentarsi fuori posto. Atopia ed eccedenza (tanto dello spazio quanto del tempo) che ci costringono a ripensare la nostra stessa posizione, nel rapporto con questa spazialità virale del tutto indipendente ed intrusiva. Ambiguamente sia dentro che fuori anche nel rapporto con la quotidianità dell’individuo.

Bisogna dunque, forse, ripensare la spazialità nel suo definirsi geografico al di là delle relazioni umane, e del posto che nel mondo occupiamo, per individuare una forma altra del luogo stesso in cui ci troviamo. Una spazialità autonoma, che sta a sé, senza relazioni e senza un luogo proprio.

Riferimenti bibliografici:

- Dorothy Crowford, Il nemico invisibile. Storia naturale dei virus, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.

- Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper&Castelvecchi, Roma, 2003.

- Franco Farinelli, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino, 2003.

- Jean-Luc Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli, 2005.

- Jean-Luc Nancy, L’equivalenza delle catastrofi (dopo Fukushima), Mimesis, Sesto San Giovanni, 2016.