Le ultime parole di un dago

L’America, il post schiavismo, il razzismo e i siciliani in una storia riportata alla luce qualche anno fa da Enrico Deaglio

Anno del Signore 1899, località Tallulah. Conosciuta probabilmente quasi soltanto dagli abitanti e da Dio e in prossimità di New Orleans, se per “prossimità” si considerano i parametri dettati dalle distanze immense degli Stati Uniti.

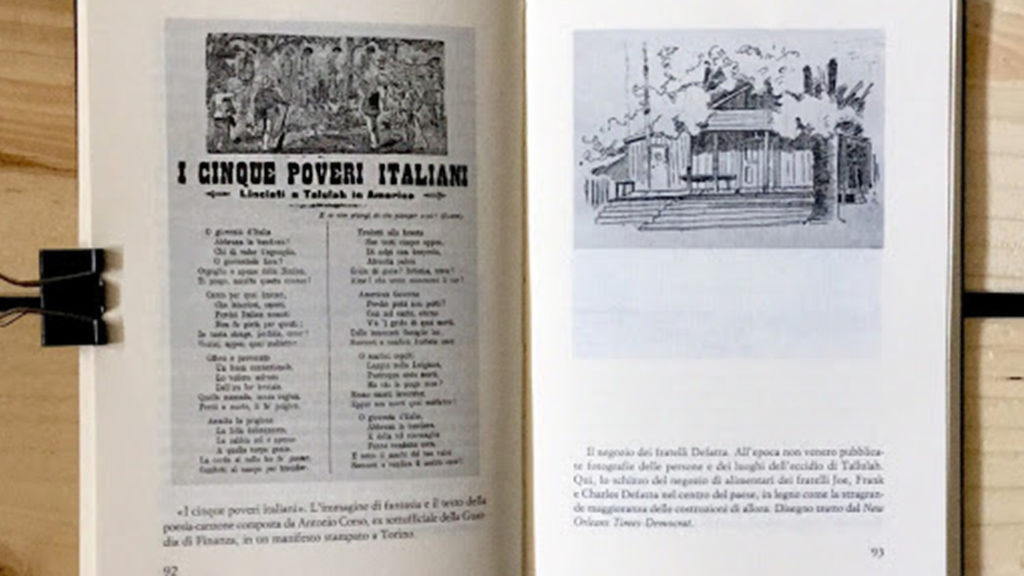

In una notte d’estate vengono linciate dalla folla cinque persone: colpevoli, così pare, di avere lasciato una capra incustodita nel campo del dottor Hodge, ufficiale sanitario che se ne era lamentato con uno dei proprietari. Non avendo avuto risposta alle sue continue richieste, Hodge uccise l’animale e per questo venne ferito in modo grave.

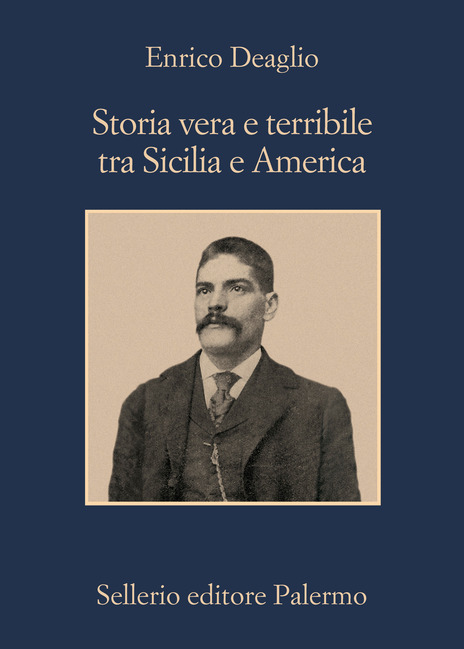

A raccontare una storia surreale quanto crudele e insensata è stato, nel 2015, Enrico Deaglio, che ha pubblicato per Sellerio “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”. Una storia attuale che racconta di discriminazione, di speranze rotte e di emarginazione.

A raccontare una storia surreale quanto crudele e insensata è stato, nel 2015, Enrico Deaglio, che ha pubblicato per Sellerio “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”. Una storia attuale che racconta di discriminazione, di speranze rotte e di emarginazione.

Non erano nere, le vittime, ma siciliane. Di Cefalù: i tre fratelli Giuseppe Joe Defatta, Francesco (Frank) Defatta, Pasquale (Charles) Defatta e poi Rosario Fiduccia e Giovanni Cirami.

Nessuno di loro era una stinco di santo, sia chiaro. E il ferimento del dottore fu un’azione che convinse i cittadini di Tallulah della volontà di uccidere di quel gruppo rissoso di siciliani. Siciliani: dago. Così erano chiamati.

Isolani cotti dal sole e dagli stenti, come molti altri, arrivati negli Stati Uniti perché, finito lo schiavismo, servivano braccia per la zuccarata (il periodo del taglio della canna da zucchero) e il lavoro nelle piantagioni. E i neri (non più schiavi, sempre disprezzati) avanzavano addirittura la pretesa di essere pagati, di avere dei diritti. Servivano braccia buone, menti docili e fisici resistenti.

Sbarcavano, così, i siciliani, nella terra promessa. Donne e uomini bassi, scuri, dalla faccia dura. Schiavi che sostituivano vecchi schiavi, da impiegare nei campi di zucchero, cotone, grano, riso.

Enrico Deaglio

In Sicilia, l’emigrazione verso gli Stati Uniti era prospettata come allettante: bisognava stare almeno sei mesi (comprensivi del periodo per la zuccarata), era consentito portare la famiglia, a patto che questa lavorasse, e dopo quel periodo si poteva scegliere anche di tornare in patria: il viaggio sarebbe stato spesato. O comprare un pezzo di terra e iniziare nel nuovo mondo una nuova vita. Tutto perfetto, dunque, sulla carta. La realtà era molto diversa: giornate estenuanti, trattenute sulla paga in caso di condizioni meteorologiche avverse, una parte del salario convertita in cibo. Poco o niente da mandare a casa, Alla zuccarata, il rischio di ustioni era altissimo, in molti svenivano. E nessuna speranza di comprare terra, ovviamente. L’unica era fuggire, verso New Orleans.

Dire dago era sinonimo di siciliano, a New Orleans. Una parola di origine incerta, sicuramente non un elogio. Secondo le ricerche di Deaglio, alcuni la farebbero derivare da una storpiatura del nome italiano Diego, altri da digger, stiletto, altri ancora dalla falsa pronuncia di as the day goes, per indicare un lavoratore a giornata.

Dago erano le cinque vittime linciate in quella notte d’estate.

“Il dago – si legge ancora nel libro dello scrittore – aveva la pelle scura, gli occhi neri, i capelli neri e unti, le labbra grosse. Era geloso, cattivo e soprattutto vendicativo. Parlava un inglese misero, facendo finire tutte le parole con una a, ed era preso in giro per questo. Il dagger, lo stiletto, che il dago nascondeva dentro lo stivale, era lungo e sottile come un ago. Infilato in profondità della carne, rigirato velocemente nei polmoni o nel fegato e subito ritirato, lasciava – quando lasciava – solo un piccolo buco che apparentemente non spiegava la morte della vittima che sopravveniva tra sangue e sbocchi di tosse”.

Il peggio dell’umanità, insomma, ammesso che di esseri umani si potesse discutere. È proprio in quell’inglese ridicolo e sbeffeggiato che Deaglio immagina l’arringa misera e disperata di Frank Defatta, già con il cappio al collo: “I liva here sixa years. I knowa you all. You alla my friends”.

Nella convinzione, forse, che alla fine lo avrebbero tirato giù davvero. Non andò così, e non fu affatto un caso isolato.