Salvaguardia delle eredità immateriali: incentivi o capestri?

Al museo Pasqualino una due giorni per fare luce sulla convenzione Unesco del 2003

Due giorni di seminari e spettacoli, venerdì 13 e sabato 14 dicembre al Museo Antonio Pasqualino di Palermo, per un evento dedicato al dibattito sulla “salvaguardia delle eredità immateriali”.

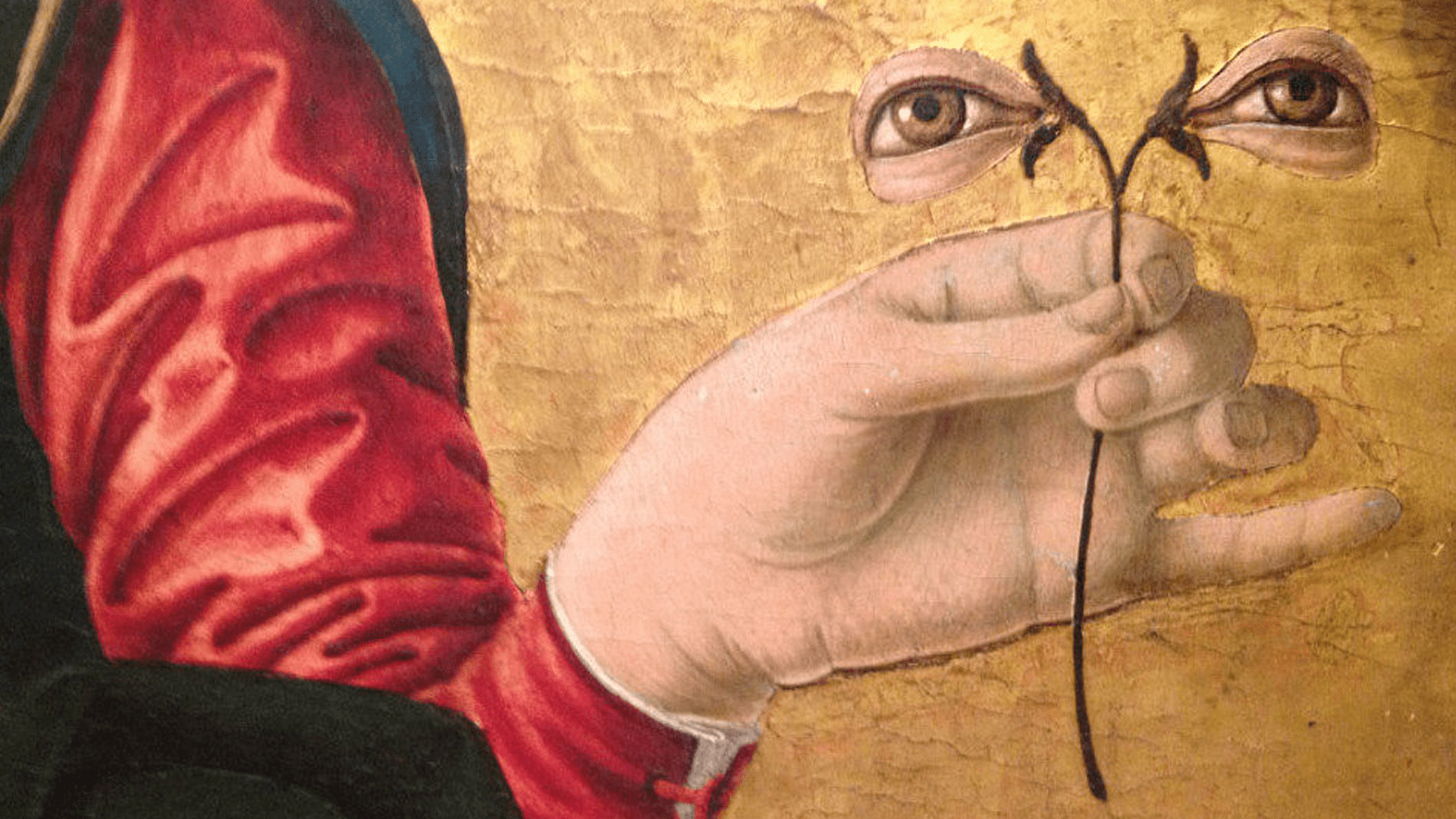

L’occasione per comprendere meglio l’impatto avuto dalla convenzione Unesco del 2003 sul teatro dell’opera dei pupi siciliani, il canto a tenore sardo e la tradizione dei Nanareddi di Catania.

Con la definizione di “patrimonio orale e immateriale dell’umanità”, si intendono le espressioni della cultura immateriale del mondo e dei popoli, come canti, musiche e balli tradizionali, che l’Unesco ha inserito in un elenco per sottolinearne l’importanza e la necessità di salvaguardia.

@ www.madonielive.com

Su questo argomento, e sulla sua attuabilità secondo i protocolli operativi previsti dall’organizzazione internazionale, hanno dibattuto nel corso dei due giorni i relatori avvicendatisi sotto la supervisione dell’etnomusicologo Sergio Bonanzinga: dal direttore stesso del museo Pasqualino, Rosario Perricone, agli etnomusicologi dell’università di Cagliari, Ignazio Macchiarella e Marco Lutzu, fino a Ignazio Buttitta, docente di storia delle tradizioni popolari dell’ateneo di Palermo.

In apertura dei lavori, i due etnomusicologi provenienti dall’università del capoluogo sardo – entrambi studiosi degli effetti sociali e culturali derivanti dalla pratica musicale popolare – hanno illustrato come l’inclusione del canto “a tenore” nelle liste del patrimonio immateriale tutelato dall’Unesco abbia avuto effetti sia positivi che negativi sulla pratica stessa pratica culturale in oggetto.

Il canto a tenore sardo

Pur trattandosi di una polifonia in quattro parti priva di accompagnamento, la cui esecuzione è tradizionalmente di appannaggio maschile, quello “a tenore” è solo una delle varie forme di canto presenti sull’isola. Per questo motivo, la procedura per l’attribuzione della qualifica di Patrimonio immateriale dell’umanità ha richiesto una mappatura preliminare delle varie forme di questa radicata tradizione popolare, separando in primo luogo le forme di canto non gutturali, risultanti sotto la definizione di “concordo”, da quelle gutturali. Queste ultime, ritenute dagli esperti e dai praticanti proprie di questo canto, risultano inoltre essere presenti quasi esclusivamente nella parte settentrionale della Sardegna, quindi in un’area molto limitata del territorio.

Infine, contrariamente a quanto supposto nelle relazioni preliminari sull’argomento, sembra che il canto “a tenore” non appartenga affatto alla cultura pastorale regionale. Essendo una forma di trasmissione orale dell’arte e della cultura di un popolo – che oltrepassa l’attribuzione relativa ad una singola categoria sociale, come quella dei pastori appunto – questa forma di canto finisce per appartenere all’intera popolazione locale.

La pratica tutelata dall’Unesco richiede l’esibizione da parte di gruppi composti da quattro elementi: un solista o sa boghe, che canta rigorosamente in sardo, con l’accompagnamento sonoro dei tre, contra, bassu, e mesa ‘oghe, responsabili della musicalità nell’esecuzione artistica.

Questo però rappresenta solo la superficie del fenomeno sociale, quella immediatamente identificabile, capace di nascondere la complicazione culturale relativa alla provenienza degli artisti di un singolo gruppo, tradizionalmente obbligati a tutti risiedere nello stesso paese.

Nonostante segua anche altre regole più o meno fisse, come ad esempio lo sviluppo melodico secondo schemi settenari, ottonari o endecasillabi, sembra una vera e propria classificazione unitaria del canto a Tenore sia impossibile.

La codifica della tradizione legata a questa forma artistica dipende maggiormente dalla componente sociale dei musicisti e dalla loro provenienza o consuetudine nel canto, che non dall’appartenenza ad un sotto genere, che potrebbe variare dall’allegro boghe ‘e ballu, al più romantico boghe ‘e notte.

Documentata in maniera scritta solo nel volume del 1787 di Matteo Madan “Le armonie de’ sardi”, la pratica del canto a tenore è basata principalmente sull’interpretazione e la riscrittura di componimenti poetici della grande letteratura sarda, alcuni dei quali risalenti fino al Medioevo. Essi rappresentano la base culturale per una forma espressiva musicale ampiamente utilizzata nelle feste patronali tanto quanto negli ovili durante il periodo della tosatura.

Un fenomeno, quello del “canto a tenore”, presentato dagli esperti come condizionato da innumerevoli sfumature e variabili sviluppatesi nel tempo. Differenze ampliatesi ulteriormente da quando questa pratica è passata dalle esibizioni nelle cantine e nei giardini, a quelle nei bar ed in altri luoghi pubblici, ottenendo così nuova linfa vitale diffondendosi tra i più giovani.

Il riconoscimento del canto a tenore sardo da parte dell’Unesco

Avendo lavorato per un anno sul dossier per l’Unesco relativo al canto tradizionale sardo, Ignazio Macchiarella ha puntato l’attenzione sulle problematiche create dal riconoscimento di questa pratica artistica rispetto ad altre espressioni musicali sarde, alcune delle quali anche maggiormente diffuse sull’isola. Quella sulla valutazione di quali fenomeni culturali possano rientrare nella categoria del patrimonio immateriale, nonostante alcuni requisiti ferrei espressi dall’Unesco, resta una diatriba aperta tra gli esperti come tra gli artisti. Soprattutto vista l’impossibilità nel completare la catalogazione, richiesta dal protocollo di salvaguardia, di un’arte come questa, che in quanto pratica orale ancora viva e diffusa, si arricchisce continuamente di nuove sfumature frammentandosi sempre di più.

Tuttavia, è importante ricordare i vantaggi portati dal riconoscimento Unesco, che ha nobilitato un’espressione artistica – considerata fino agli anni Novanta spesso “rozza” anche dagli stessi sardi – rendendola oggi una componente essenziale per il rinnovato identitarismo culturale di quel popolo non solo in ambito regionale, ma anche a livello locale riferito a ciascun paese. Essere depositari di un’arte riconosciuta come patrimonio immateriale ha fatto leva sull’orgoglio dei musicisti, legati alle proprie radici, imponendo loro una riflessione sulla loro stessa arte.

A queste valutazioni, Ignazio Buttitta aggiunge un monito su come il riconoscimento Unesco, nelle sue varie accezioni e livelli, rischi di diventare l’orizzonte da raggiungere per gli amministratori di molti paesi e realtà locali. Sindaci, assessori e altre figure politiche, si imbarcano spesso nella ricerca di un’affermazione culturale identitaria assecondando esclusivamente una prospettiva utilitaristica di ricostruzione economica attraverso il turismo. Troppe sono oggi, secondo il docente palermitano, le feste locali ritenute erroneamente potenziali candidate al catalogo dell’Unesco, eventi che non rispondono ai criteri di unicità richiesti dal protocollo di ammissione, che vengono proposte inutilmente intasando un sistema già fragile. A tale proposito, secondo Buttitta, servirebbe una maggiore informazione sulle meccaniche amministrative delle candidature Unesco, che, pur favorendo una sorta di mercato della promozione culturale, al contempo sta aiutando le nuove generazioni a cambiare punto di vista sulle tradizioni locali dei piccoli paesi, rivalutandole in chiave identitaria.

Nel proprio intervento, Rosario Perricone suggerisce come in un momento di crisi prolungata come oggi, quella del riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco sia una possibilità da non trascurare, non tanto da un punto di vista economico, quanto come metodo per aggirare la difficoltà della ricerca scientifica, generate in larga parte dalla mancanza di fondi e risorse ministeriali. In questo senso, gli stanziamenti dedicati alla realizzazione dei dossier Unesco potrebbero essere impiegati parallelamente per le attività di ricerca scientifica. Se realizzati seguendo i criteri di analisi dei fenomeni culturali, i dossier realizzati per le domande di inclusione possono rappresentare comunque degli approfonditi studi di settore, che permetterebbero di ampliare i dati in possesso dei ricercatori.

Essendo inoltre obbligatorio aggiornare ogni dieci anni i cataloghi relativi al patrimonio immateriale, le relative analisi possono rappresentare una preziosa fonte di informazioni per chi lavora nel settore. Questo permetterebbe in ogni caso un contrasto netto alle pratiche di patrimonializzazione, rivolte comunque allo sviluppo del territorio, che finiscono per trasformare i beni culturali, in particolare il patrimonio immateriale dell’umanità, in risorse economiche svilendo il valore relativo del bene non monumentale.

I cantastorie siciliani

Intervenendo in chiusura, avendo in passato collaborato alla riscrittura del registro delle eredità immateriali della Sicilia, Bonanzinga punta l’attenzione sulla possibilità di lavoro per i giovani del settore rappresentata proprio dalla redazione dei dossier Unesco.

@ http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/

È necessario infatti siano individui competenti in materia a dirimere le le problematiche legate ad un turismo culturale che tende a confondere l’unicità del patrimonio immateriale con la sua spendibilità economica. Secondo l’accademico, cioè, devono essere gli studiosi (e non gli amministratori locali) ad analizzare l’individualità delle pratiche in esame e la loro dimensione sociale quanto rituale. Un compito estremamente difficile, del quale il professore porta come esempio il caso dei cantastorie siciliani.

Quello appena nominato è un esempio del tipico patrimonio culturale immateriale non catalogabile, portato avanti da individui ancora in vita, la cui pratica quotidiana rende sempre più diverse e differenziate le varie tecniche e tipologie di una stessa disciplina.

Seguendo il paradigma delle società calde teorizzato da Lévi-Strauss, Bonanzinga ammette come “le cose cambino e le tradizioni popolari si evolvano sempre più velocemente, dando vita ad una proliferazione magmatica delle pratiche artistiche e culturali, rendendo sempre più complesso il rapporto tra praticante ed osservatore”.