Harraga: il viaggio dei ragazzi che bruciano la frontiera

Un viaggio per mare oltre le barriere. Lo spirito ardente dei giovani nordafricani costretti a superare la frontiera

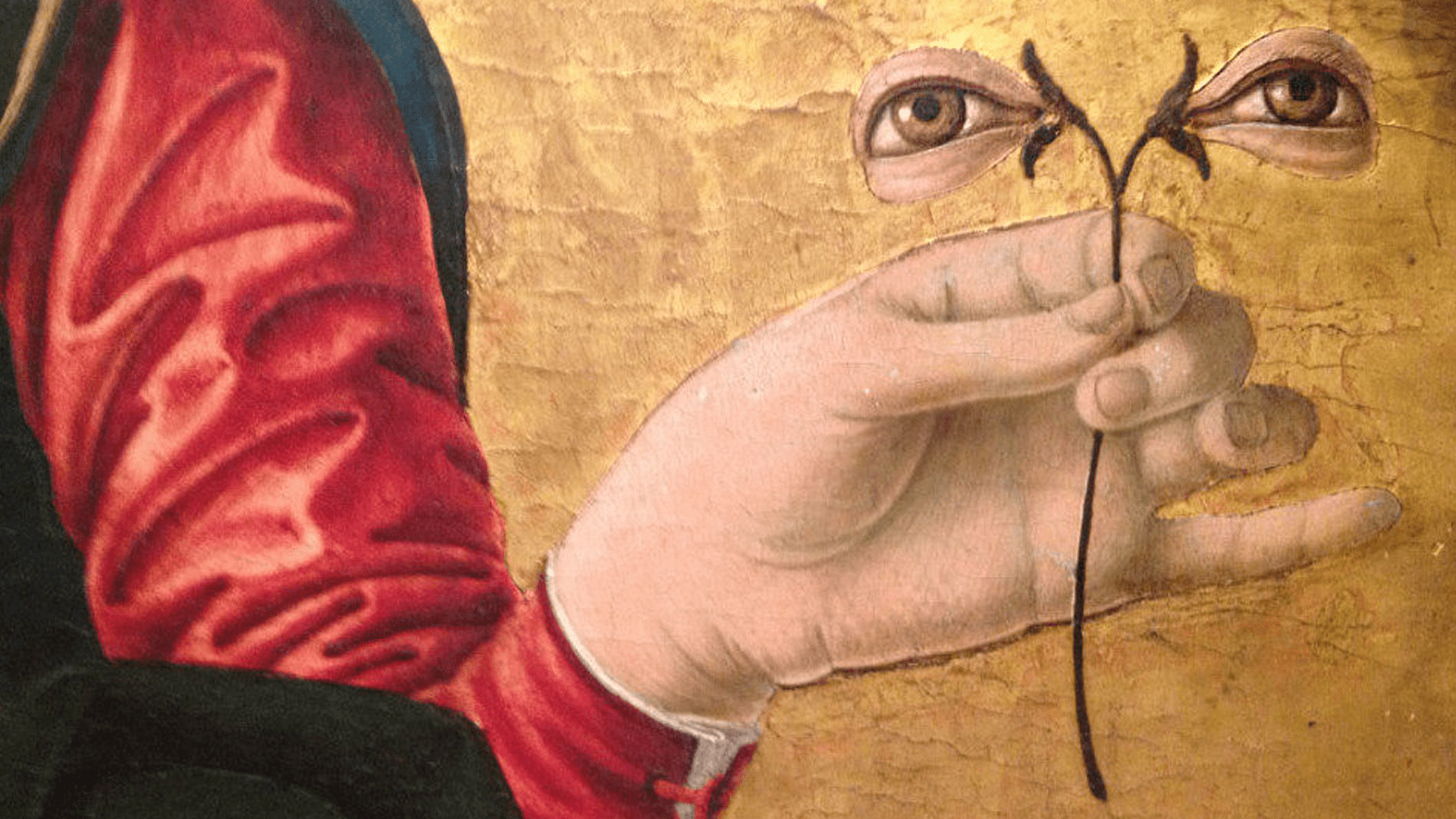

Harraga dalla matrice araba haraqa, è una parola in dialetto algerino che significa bruciare. È così che si autodefiniscono i giovani nordafricani che partono senza documenti, per la via del mare: sono coloro che bruciano i confini, le barriere, quel luogo liminare – reale e metaforico – dove immaginare un diverso rapporto con lo spazio, per dirla con Foucault. Il termine esatto è frontiera, un termine quest’ultimo, performativamente delimitante. Ma se in alcuni casi risulta semplice issare barriere e costruire muri, come si delimita il Mare? Il Mediterraneo, in questo caso, non si attraversa, non è una semplice frontiera, ma si brucia. Tappa finale di un percorso spesso lungo centinaia di chilometri, il viaggio e la dimensione autorappresentativa di queste persone viene plasticamente raffigurata dall’immagine del fuoco. Un fuoco metaforico, che arde dentro agli animi di queste persone piene di speranza e cariche di sogni. Il solco lungo una carta geografica che determina scelte e mobilità popoli ed istituzioni, non è più sufficiente ed allora bisogna trovare un controllo immateriale, una frontiera immaginaria. Se dunque, bisogna competere con una frontiera immaginaria, lo strumento non deve essere quello di un semplice corpo che attraversa uno spazio, ma deve essere un super corpo, uno spirito che arde, capace di bruciare tutto, frontiere reali ed immaginarie per lasciare dietro di sé la propria identità, arrivando a gesti estremi come quello di bruciare il proprio documento d’identità e con esso anche il proprio passato.

Siamo di fronte ad un processo di ricostruzione e rinegoziazione identitaria epocale. E mentre nel panorama politico si gioca un confronto tutto giocato sulle categorie opposte respingimento/accoglienza; quello che ci sfugge è sicuramente il fluire costante ed inarrestabile dell’evento in sé. Per affrontarlo dovremmo aver chiaro che la parola cardine è transnazionalità. Lo si voglia oppure no, siamo protagonisti attivi della costruzione di un “Mediterraneo Nero” che come l’Atlantico nero, di Paul Gilroy, non conosce nazionalità, non ha vincoli stabili con la terraferma.

[…] l’Atlantico nero rimette in discussione la nostra visione della cultura. Non ci porta verso la terra, dove troviamo quel terreno particolare in cui, ci viene detto, la cultura nazionale si radica, ma verso il mare e la vita marittima che percorse e attraversò l’oceano atlantico generando culture “ibride”, più fluide e meno stabili. L’attraversamento comporta sia una mescolanza che un movimento. […] Qui possiamo vedere l’Atlantico nero dipanarsi in teorie della cultura della diaspora e della memoria della dispersione, dell’identità e della differenza. Possiamo cominciare a percepire la forza irresistibile dell’oceano e il conseguente impatto di coloro che ne fecero la propria dimora itinerante come forma di potere alternativa che limitava, regolava, proibiva e a volte sfidava l’esercizio della sovranità territoriale.

L’Atlantico nero si presenta, quindi, in una dimensione diversa, per non dire opposta, rispetto a quella dello stato-nazione moderno, ovvero propone forme di identità diverse da quelle nazionali. Proprio per questo, dunque dovremmo inforcare lenti differenti per leggere la realtà di una condizione diasporica che sfida le concezioni moderne sulla nazionalità, sull’etnicità e sull’autenticità culturale. La questione dell’origine, a questo punto, diventa totalmente irrilevante: non conta più da dove si viene, o che legame si ha con un determinato luogo; contano soltanto gli spostamenti, le contaminazioni per le quali si diventa quel che si è.

LIBRI CORRELATI

[products ids=”3575, 3586″]